|

Inventario incompleto de

Tesoros de Riosucio

La tierra del Carnaval de Riosucio y del Encuentro de la Palabra es un territorio situado en la margen izquierda del río Cauca, ancestralmente ocupado por pueblos indígenas, tempranamente sometidos por los españoles (años1536 ss.). Su parte rural fue organizada desde la época de la Colonia con base en varios reales de minas (1597) y cuatro grandes Resguardos Indígenas (1627). La fundación del centro urbano proviene de la época de la Independencia (7 de agosto de 1819, el mismo día de la batalla de Boyacá), gracias al empeño de dos sacerdotes que fusionaron en una sola población los pueblos rivales de Nuestra Señora Candelaria de La Montaña, compuesto de indígenas, y San Sebastián de Quiebralomo, conformado por mineros blancos, negros y mulatos. El sitio escogido fue el pie del Cerro Ingrumá, cercano al río Sucio, o río Imurrá.

El momento de su fundación coincide con que las minas de oro y plata de Quiebralomo, Marmato y Supía fueron dadas en garantía a una compañía inglesa por un empréstito que sirvió para financiar la guerra de independencia, lo que atrajo a la región varias misiones científicas y aventureros mineros extranjeros, que contribuyeron a definir el perfil físico y humano de la naciente ciudad. El mineralista francés J. B. Boussingault llegó a la región en 1825 y en su estadía hizo el trazado de las calles de Riosucio, mucho más anchas de lo acostumbrado para la época. Para 1847 ya estaba definida la estructura urbanística que hoy perdura, fundada en la cuadrícula tradicional, con eje en dos amplios parques principales separados, o unidos, según como se le mire, por una sola cuadra de distancia.

Desde la época de la Conquista hasta la Guerra de los Mil Días, Riosucio hizo parte del Gran Cauca, o sea, se gobernó desde Popayán, Anserma, Cartago y Toro, no habiendo pertenecido nunca a Antioquia. Pero desde mediados del siglo XIX sufrió, no sin resistencia, los embates de la colonización antioqueña, la misma que descuajó las selvas vírgenes de la margen derecha del río Cauca en el eje Aguadas-Manizales-Samaná. Hace cien años, en 1905, el general Reyes creó el Departamento del Viejo Caldas, mediante la segregación de territorios de los departamentos de Cauca, Antioquia y Tolima. Desde entonces Riosucio hace parte del Departamento de Caldas. Por eso su cultura es de base predominante caucana, sobre la que se superpuso la cultura paisa.

Hasta comienzos del siglo XX no entraba carretera a la región. En 1933 llegó a Riosucio la carretera que venía desde Cerritos y continuaba hacia Medellín, vía Caramanta, y sólo años después se construyó la actual carretera Supía-La Pintada (1953 aprox.). Riosucio queda en el medio de este carreteable, como una ciudad-posada, punto de paso y descanso obligado para todos los pasajeros y cargas que se cruzaran entre Medellín, Bogotá y Cali, destino que tuvo a bien cumplir la ciudad hasta cuando la construcción de la autopista Medellín-Bogotá (1982 aprox.) y la pavimentación de la carretera Irra-Manizales (1992 aprox.) desviaron el tráfico por otras rutas, para fortuna de la conservación de la ciudad, como le sucediera a Mompox siglos atrás cuando al río Magdalena le dio por torcer el brazo principal de su cauce para otro lado.

Si se fueran a enumerar las ventajas que tiene Riosucio entre las ciudades de Caldas y de Colombia se podrían considerar las siguientes:

Primera, y por sobre todo, su patrimonio arquitectónico, el cual conserva casi en un 80%, basado en casas de teja, paredes de bahareque, con aleros y sin balcones. Gracias a Dios, sus pobladores trazaron en los años cincuenta la Avenida de los Fundadores al norte de la ciudad, hacia donde se dirigió el desarrollo urbanístico, poniendo a salvo a Riosucio de la destrucción de su centro histórico, como les sucedió a las vecinas y más antiguas ciudades de Anserma y Supía, donde élites improvidentes demolieron las casas antiguas para construir edificaciones nuevas de nula raigambre y dudosa estética. En el Departamento de Caldas existen ciudades que conservan más intacta la arquitectura tradicional del siglo XIX, como Salamina, que es monumento nacional, pero no tienen los accesos con que cuenta Riosucio.

Y aquí viene la segunda ventaja: La ubicación. Riosucio sigue quedando a la orilla de una de las principales troncales de Colombia, lo que la pone a 2 horas en bus de Manizales, a 3 de Pereira, a 4 de Medellín y a 5 de Cali.

3ª. La temperatura. Un promedio de 18 a 22-24ºC. Un temperamento como el que tenían Medellín o Bucaramanga hasta los años 60. Ni tan caliente como Supía ni tan frío como Manizales.

4ª. El microclima. Riosucio recibe toda la influencia de la vega de Supía, por lo que en época de lluvias suben los vapores desde el río Cauca, envolviendo sus calles y parques en una tupida neblina incluso en el calor de las dos de la tarde, de ahí que para muchos Riosucio sea tan agradable en verano como en invierno.

5ª. El declive. Riosucio no es una ciudad encaramada en la cresta de una montaña, de calles faldudas difíciles de transitar, sino que está ubicada en un terreno de suave pendiente al pie de un cerro, lo que permite caminarla con comodidad.

6ª. El paisaje de cerros. Riosucio es el epicentro de una región dominada en su geografía por cerros. No montañas, sino cerros, alturas independientes que sobresalen en el paisaje: Cerros Buenos Aires, Povolcas, El Gallo y Viringo en el Resguardo de San Lorenzo; cerros Sinifaná, Lomagrande, El Gallo y Carbunco en el Resguardo de Cañamomo Lomaprieta; cerro Ingrumá en el Resguardo de La Montaña, y cerro Picará en el Resguardo de Escopetera Pirza, además de los cerros vecinos de Cruz de Helecho y El Campanario (Supía) y el majestuoso Batero, que sirve de límite a Riosucio y Quinchía (“Todo es tuyo, Diablo hermoso, si lo permiten los quinchías hasta el cerro Batero”, canta el juglar carnavelero). El propio casco urbano de Riosucio se localiza entre los cerros Sinifaná al oriente e Ingrumá al occidente.

7ª. El Ingrumá. Cerro tutelar de la ciudad. De 200 metros de altura (la mitad del cerro Monserrate en Bogotá). Sagrado desde tiempos precolombinos. De fácil y agradable ascenso por un fresco sendero de tierra que sube en medio de un paisaje excepcionalmente conservado de bosque húmedo tropical. Sobra decir que tiene una divisa espectacular hasta los confines de las cordilleras central y occidental, y una amable vista sobre Riosucio, sus parques, barrios y pueblos de los alrededores.

8ª. La colina semiurbana de Sipirra. El paisaje de Riosucio se complementa al norte con esta colina sembrada de guaduales y tachonada de pequeñas casas indígenas rodeadas de solares con jardines, un verdadero solaz para la vista, y recorrido predilecto para caminantes. Los lunes, sin importar que no sea día festivo, los riosuceños acuden a Sipirra a pasar una tarde de paseo, guarapo y fútbol.

9ª. El nevado del Ruiz, que se aprecia desde Riosucio, mirando hacia el sur, en las frecuentes mañanas despejadas, y en escasos atardeceres. En esta misma dirección brillan de noche las luces de la ciudad de Manizales.

10ª. Las Parcialidades Indígenas. En Riosucio las tierras de los Resguardos indígenas se internan hasta el casco urbano. De hecho, la ciudad fue fundada dentro del territorio del Resguardo de La Montaña, manteniéndose el deslinde hasta el día de hoy como asunto litigioso de nunca acabar entre las diferentes autoridades. La población rural, algo así como 40.000 Embera Chamí, está organizada en parcialidades indígenas, que se rigen aún por Cabildos de origen colonial, bajo las reglas de la ley 89 de 1890, que trata del modo como se gobiernan los indígenas reducidos a la vida civilizada. Dos de las sedes de Cabildo se localizan en el área urbana.

11ª. El Encuentro de la Palabra. Acaba de concluir en la ciudad la versión XXII del “Encuentro de la Palabra”, ejercicio del verbo que en agosto de cada año convoca a poetas, filósofos, ensayistas, cineastas y novelistas en un aquelarre intelectual de verano que muy pocas ciudades se dan el gusto de tener.

12ª. Otros aspectos culturales. Subsiste en la Calle del Comercio el antiguo Hotel Palacio, donde se presentaban todas las compañías artísticas que pasaban por la ciudad en otros tiempos, y a pocos pasos se ubica el Teatro Cuesta, que marcó época en el país, y que hace unos meses se derrumbara por falta de mantenimiento. A lo anterior se suma una nutrida agenda de ferias y fiestas de los municipios vecinos como Supía, Quinchía y Anserma, a más de festejos locales en los Resguardos de San Lorenzo, La Montaña y Cañamomo, como las fiestas de la renovación del título colonial, de la panela, del chontaduro, de la olla de barro, etc.

13ª. La cerámica y los petroglifos. En el poblado de Bonafont, a media hora de Riosucio, se encuentra la olla de barro más grande encontrada en una guaca, donde fácilmente pudieron haber cabido dos españoles bien acomodados y condimentados. Y es que en la región, pese al persistente saqueo de la guaquería, los Cabildos indígenas han logrado recuperar gran cantidad de ollas, vasijas, piedras de labor y demás vestigios de los antiguos habitantes, lo que es sólo una muestra de la riqueza arqueológica, pues en el solo Resguardo de Escopetera y Pirza se localizan 17 sitios sagrados identificados por grandes piedras talladas con petroglifos, y allí mismo existe el Museo Arqueológico.

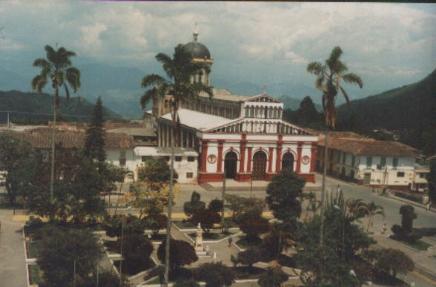

14ª. Los templos. Dominan el uno el parque de arriba (San Sebastián) y el otro el parque de abajo (La Candelaria), y además de sus respectivas advocaciones, representan el de arriba a las comunidades blancas y mestizas y el de abajo a las comunidades indígenas. El templo de San Sebastián es una joya, tanto en su exterior como en sus naves. Recogido, elegante y de formas curvas, tiene por base el ladrillo a la vista y la madera. Por su parte el templo de La Candelaria es monumental, casi estrambótico para la altura del pueblo, aunque por lo mismo ejerce una rara fascinación. Sin embargo, arrastra el fracaso de que sus dos torres debieron ser demolidas a raíz de un terremoto, y en su reemplazo se adaptara una réplica de mal gusto del frontis de la iglesia de la torre de Pisa (Italia), que clama a gritos por su restauración.

15ª. La historia regional. Riosucio y la región de que hace parte comienzan a ser objeto de estudios científicos de sus procesos históricos, además que abundan los libros de crónicas que dan cuenta de la letra menuda de su acontecer diario. Y en este aspecto las gentes de Riosucio han confeccionado uno de los más originales y sorprendentes mitos alrededor de su origen, con pocos parangones en el país. El origen de Riosucio no se debió al capricho imperial de un conquistador ni a prohombres y matronas colonizadores, sino a un complejo proceso de relaciones entre etnias distintas y con intereses encontrados, mediado por la Iglesia, que termina poniendo al Diablo por árbitro de la convivencia local.

Todo esto es Riosucio. Tantas cualidades, ventajas y aspectos interesantes ofrece esta ciudad, que pocas otras las reúnen. Una ciudad para visitar, para temperar y para vivir en ella, en cualquier época del año.

Y si no es porque el Diablo se dio sus mañas para colarse de paso en este texto, casi se nos olvida hacer mención del Carnaval de Riosucio dentro del inventario. Pero ese es otro capítulo.

Riosucio, Caldas, 25 de agosto de 2006

Agradecimientos para los señores Conrado Alzate, Tobías Díaz y Enrique Rozo, cuyas amables observaciones fueron incorporadas al texto.

Todas las fotos de este artículo corresponden al archivo de FOTO SENSACIÓN (Calle del Comercio, Riosucio), salvo la de la familia numerosa, que es de FOTO ARTE.

DECRETOS DEL CARNAVAL DE RIOSUCIO ENERO DE 2007

TEXTO SOBRE EL CARNAVAL DE RIOSUCIO

Poema y texto de CONRADO ALZATE VALENCIA, director de la Biblioteca Municipal de Riosucio, leídos por su autor en el pasado Encuentro de la Palabra.

EL CARNAVAL Para Aníbal Alzate Chica

Los viejos faroles y la luna de San Sebastián iluminan los tablados y las cantinas rumorosas donde el Diablo del Carnaval se embriaga y sopesa a los hijos noctámbulos de la alegría.

Las bocas proliferan, las tinajas pierden peso. Y la magia arrobadora se instala en los parques, en las calles, en los ladrillos rojos de los atrios y en el alma ardorosa de la muchedumbre.

Las máscaras de cartón pintado ocultan el yo, el fuego de los labios y las fantasías delirantes. La ciudad es un carnaval de colores, de afectos, de expresiones nuevas y demonios juguetones.

----------------

EL DIABLO DEL CARNAVAL DE RIOSUCIO

El Diablo del Carnaval no es frío como los diablos de piedra de la gótica Bruselas. Es un Diablo alegre y fiestero que baila hasta el amanecer cuando alguien toca una maraca, una flauta o un tambor.

Él sobresale en el color y en la magia de los disfraces, en la forma de una máscara, en un confeti, en el olor del guarapo y en el alma de los bohemios cuando entonan la popular canción del Carnaval.

El Diablo del Carnaval no es el que hace corcovos terribles para espantar a los niños en la noche ni el que acosó con sus legiones a Zoroastro en las montañas de la antigua Persia, y menos el que tentó a Jesús en el desierto de Judea.

No, él es un combatiente juguetón de la soledad y de la angustia, un fabricante de hermandades, de júbilos, de promesas y encantamientos para el hombre.

El Diablo del Carnaval es un astrolabio de conciencias, un hijo rumoroso de la imaginación y de la poesía de esta tierra. ---------------------

LETRAS DE CUADRILLAS

Apartes del artículo: Colombia - Rio Sucio de Carnaval (2005) Publicado por: Andrés Ricardo Castro Hurtado (antea29@hotmail.com) Tomado de: www.caribenet.info

Cuadrillas de adultos

La siguiente letra lleva la música de La Vida de los Fabulosos Cadillacs:

Es el diablo la pasión del festín ¡oh, oh¡ nos invita a vivir ¡oh, oh¡ sin devoción y con ego Un romance con el carnaval ¡oh, oh¡ nos invita a gozar ¡oh, oh¡ una explosión de excesos.

La cuadrilla Espíritus de la Madre Tierra, del resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta, con música más autóctona, cantan sobre un problema nacional pero que muy especialmente afecta a los indígenas:

Tratado de libre comercio y el ALCA nos van a exprimir sin calidad y sin precios no podremos competir.

Muy acorde con sus principios, la vestimenta de ellos representa el aire, la tierra, el fuego y el agua, los 4 elementos de la tierra.

Con música de prendé la vela se canta:

Buitres y arpías van pál Averno sexo y guarapo allí tendremos. Es la cuadrilla de los Vargas, Buitres y Arpías, sus trajes llevan inmensas alas y la prominente cabeza de estas aves carroñeras y vengativas. |

|

1º DE JULIO 2006 |

INSTALACIÓN |

|

5 DE AGOSTO |

PRIMER DECRETO |

|

16 DE SEPTIEMBRE |

SEGUNDO DECRETO |

|

14 DE OCTUBRE |

TERCER DECRETO |

|

11 DE NOVIEMBRE |

CUARTO DECRETO |

|

17 DE DICIEMBRE |

CONVITE |