|

|

PEDRO CIEZA DE LEÓN DESCRIBE EL CAMINO ENTRE

URABÁ - ANTIOQUIA - VALLE DE ABURRÁ Y ARMA

EN SU CRÓNICA DEL PERÚ DE 1553

A propósito de la fundación de la Ciudad

y Provincia de Antioquia, cuyo 475° Aniversario

se cumple el 4 de diciembre de 2016

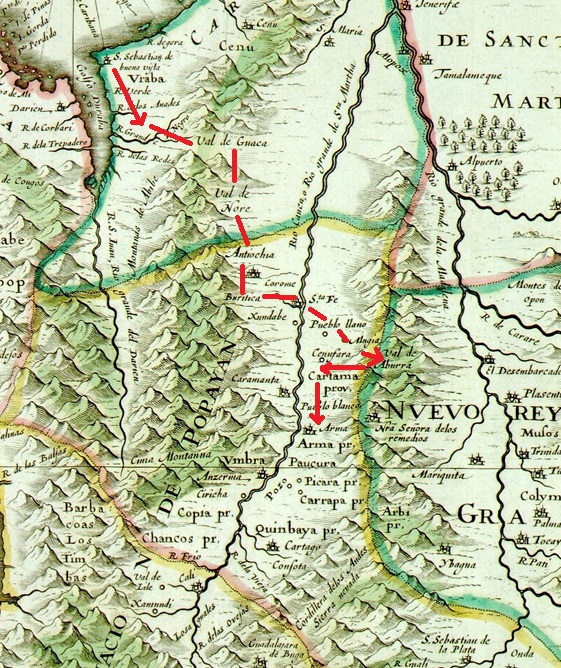

Mapa Terra Firma in quae Dariae Fluvius Novum Regnum

Granatense et Popayan publicado por Guillermo

Blaeuw en Amsterdam en 1635 en su obra Tonnel des

Aerdrycx ofte. Nieuwa Atlas. 1960.

La visión que tuvieron del Valle de Aburrá los primeros españoles que lo atravesaron ha sido documentada generalmente con base en la relación que escribió Juan Bautista Sardela sobre el viaje del capitán Jorge Robledo (Nota 1). Por ejemplo, es con base en el relato de Sardela que los investigadores Sofía Botero y Norberto Vélez reconstruyen la ruta de Robledo por territorio antioqueño en 1541 y su obsesiva búsqueda del valle de Arví por las montañas del oriente del Valle de Aburrá (Nota 2).

Menos conocido es el relato que hizo Pedro Cieza de León en la Crónica del Perú, que aquí se incluye, a propósito de cumplirse en julio de 2016 los 475 años de la incursión española en el Valle de Aburrá, donde muere el espejismo de Arví y comienza el último trayecto para la fundación de Antioquia.

Aparte de Pedro Sarmiento y de Juan Bautista Sardela, las expediciones del capitán Jorge Robledo tienen un tercer relator: Pedro Cieza de León, quien no era un escribano de oficio como aquellos sino un joven soldado raso que llegó al Nuevo Mundo apenas siendo un adolescente, participando de los saqueos de tumbas del pueblo Zenú, y a los veinte años entró con Juan Vadillo a la conquista de Tierra Firme desde el puerto de Urabá, alternando sus labores de zapador e infante en el día con las de escritor en la noche, sin saberse de dónde sacaba el papel y la tinta. Como sus demás compañeros, en diciembre de 1538 Cieza abandonó a Vadillo en Cali y se unió a las tropas de Jorge Robledo, a quien acompañó en las fundaciones de Anserma, Cartago y Antioquia. Alcanzó a tener una pequeña encomienda en Arma (hoy en Aguadas, Caldas), donde comenzó a escribir su crónica. Cuando Robledo regresó de España en 1546 Cieza tuvo amistad con él y llegó a temer por su cabeza cuando Belalcázar ordenó matar a aquel en la famosa “loma de los Pozos” (de los indígenas Pozos, en Pácora, Caldas). En cambio de esto, Belalcázar lo reclutó para llevarlo al Perú a combatir en la guerra civil que acaudilló el hermano de Francisco Pizarro.

En Lima, la Ciudad de los Reyes, Cieza fue hecho cronista oficial, y en tal virtud escribió en seis volúmenes la historia de los Andes Suramericanos, en dos de los cuales, la primera parte, llamada por antonomasia La crónica del Perú, y otra conocida como Las Guerras Civiles del Perú, relató al por menor los hechos de la conquista del occidente colombiano y, como invaluable valor agregado, rescató para el futuro el testimonio de los usos y costumbres de las naciones indígenas por donde pasó, lo que no hicieron los escribanos. De regreso a España pudo ver publicada La crónica del Perú (Sevilla, 1553), falleciendo al año siguiente, apenas rebasada la edad de treinta y cinco años (Nota 3).

Es en Lima donde Pedro Cieza recoge todas sus notas de viaje por el país de las behetrías que, según él, habitaban entre Urabá y Pasto y, juntando las de su viaje con Vadillo a las que tomó acompañando a Robledo, escribe la extensa relación que le dedica al camino existente entre el puerto de San Sebastián de Urabá hasta la ciudad de Arma (capítulos IX a XVII). Por eso registra nuevas situaciones que no podían estar en el relato de Sardela de 1542: la cordillera central ya tiene el nombre de Los Andes y no simplemente de las sierras nevadas; la ciudad de Antioquia ha sido trasladada para su segunda ubicación (Frontino); también existe la villa de Santafé cerca al río Cauca (fundada por el mismo Robledo en 1546); igualmente ha sido fundada la ciudad de Arma (1542); al cerro de Buriticá se le ha extraído mucho oro, y a los pueblos originarios de los Nutabes, los Tahamíes, los Ebéjicos, etc. se les han segado muchas vidas.

En estos capítulos Cieza describe el aspecto del valle de Aburrá, coincidiendo en general con la crónica de Juan Sardela. El texto es el siguiente:

“Digo, pues, que saliendo de la ciudad de San Sebastián de Buenavista, que es el puerto que dicen de Urabá, para ir a la ciudad de Antioquia, que es la primera población y la última del Perú a la parte del norte, van por la costa cinco leguas hasta llegar a un pequeño río que se llama Río Verde, del cual a la ciudad de Antioquia hay cuarenta y ocho leguas [grados, dice otra edición]. Todo lo que hay desde este río hasta unas montañas, de que luego haré mención que se llaman de Abibe es llano, pero lleno de muchos montes y muy espesas arboledas, y de muchos ríos (…) (Nota 5)

“Pasados estos llanos y montañas de susodichas, se allega a las muy anchas y largas sierras que llaman de Abibe. Esta sierra, prosigue su cordillera al Occidente, corre por muchas y diversas provincias y partes otras que no hay poblado. De largura no se sabe cierto lo que tiene, de anchura a partes tiene veinte leguas, y a partes mucho más, y a cabos poco menos (…) El capitán Francisco César que fue el primero que atravesó por aquellas montañas, caminando hacia el nacimiento del sol, hasta que con gran trabajo dio en el valle del Guaca, que está pasada la sierra (…) Todos los más de estos indios que viven en estas montañas eran sujetos a un señor o cacique grande y poderoso llamado Nutibara (Nota 6)

“Entiéndese estas naciones hasta la mar del Sur la vía del poniente. Por el Oriente confinan con el gran río del Darién [Atrato]. Todas estas comarcas son montañas muy bravas y muy temerosas. Cerca de aquí dicen que está aquella grandeza y riqueza de Dabaybe, tan mentada en la tierra firme. Por otra parte de este valle donde es señor Nutibara tiene por vecinos otros indios, que están poblados en unos valles que se llaman de Nore, muy fértiles y abundantes. En uno de ellos está ahora asentada la ciudad de Antiocha (Nota 7).

“Esta ciudad de Antioquia está fundada y asentada en un valle de estos que digo, el cual está entre los famosos y nombrados y muy riquísimos ríos del Darién y de Santa Marta, porque estos valles están en medio de ambas cordilleras. El asiento de la ciudad es muy bueno y de grandes llanos junto a un pequeño río. Está la ciudad más allegada al Norte que ninguna de las del reino de Perú (Nota 8).

“Saliendo de la ciudad de Antioquia y caminando hacia la villa de Anserma verse ha aquel nombrado y rico cerro de Buriticá, que tanta multitud de oro ha salido de él en el tiempo pasado (…) Luego que salen de Antioquia se allega a un pequeño cerro que se llama Corome, que está en unos vallecetes, donde solía haber muchos indios y población; y entrados los españoles a conquistarlos, se han disminuido en grande cantidad (…) De este pueblo que estaba asentado en este cerro, que se llama Buriticá, nace un pequeño río; hace mucha llanada, casi a manera de valle, donde está asentada una villa de minas que ha por nombre Santa Fe, que pobló el mismo capitán Jorge Robledo, y es sufragánea a la ciudad de Antioquia; por tanto, no hay que decir de ella (…) (Nota 9)

“Aquí dejaré de proseguir por el camino comenzado que llevaba, y volveré a la ciudad de Antioquia para dar razón del camino que va de allí a la villa de Arma, y aun hasta la ciudad de Cartago; donde digo que, saliendo de la ciudad de Antioquia para ir a la villa de Arma, se allega al río grande de Santa Marta (Nota 10), que está doce leguas de ella pasado el río, que para lo pasar hay una barca, o nunca faltan vallas o de qué hacerlas. Hay pocos indios a las riberas del río, y los pueblos son pequeños, porque se han retirado todos del camino. Después de haber andado algunas jornadas se allega a un pueblo que solía ser muy grande; llamábase el Pueblo Llano; y como entraron los españoles en la tierra, se retiraron adentro de unas cordilleras que estaban de aquel lugar poco más de dos leguas. Los indios son de pequeños cuerpos, y tienen algunas flechas traídas de la otra parte de la montaña de los Andes, porque los naturales de aquellas partes las tienen (Nota 11). Son grandes contratantes; su principal mercadería es sal. Andan desnudos; sus mujeres lo mismo, porque no traen sino unas mantas muy pequeñas, con que se tapan de vientre hasta los muslos. Son ricos de oro, y los ríos llevan harto de este metal. En las demás costumbres parecen a sus comarcanos. Desviado de este pueblo está otro que se llama Mugia, donde hay muy gran cantidad de sal y muchos mercaderes que la llevan pasada la cordillera, por la cual traen mucha suma de oro y ropa de algodón, y otras cosas de las que ellos han menester. De esta sal, y dónde la sacan y cómo la llevan, adelante se tratará. Pasando de este pueblo hacia el oriente está el valle de Aburrá; para ir a él se pasa la serranía de los Andes muy fácilmente y con poca montaña y aun sin tardar más que un día; la cual descubrimos con el capitán Jorge Robledo, y no vimos más de algunos pueblos pequeños y diferentes de los que habíamos pasado, y no tan ricos. Cuando entramos en este valle de Aburrá fue tanto el aborrecimiento que nos tomaron los naturales de él, que ellos y sus mujeres se ahorcaban de sus cabellos o de los maures, de los árboles, y aullando con gemidos lastimeros dejaban allí los cuerpos y abajaban las ánimas a los infiernos. Hay en este valle de Aburrá muchas llanadas; la tierra es muy fértil, y algunos ríos pasan por ella. Adelante se vio un camino antiguo muy grande, y otros por donde contratan con las naciones que están al oriente, que son muchas y grandes; las cuales sabemos que las hay, más por fama que por haberlo visto. Más adelante del Pueblo Llano se allega a otro que ha por nombre Cenufara; es rico, y adonde se cree que hay grandes sepulturas ricas. Los indios son de buenos cuerpos, andan desnudos como los que hemos pasado, y conforman con ellos en el traje y en lo demás. Adelante está otro pueblo que se llama el Pueblo Blanco, y dejamos para ir a la villa de Arma el río grande a la diestra mano” (Nota 12).

En otra parte de su crónica Cieza de León hace otra referencia al valle de Aburrá, en la que aporta el dato importante que por él sacaban los indios de Heliconia la sal para el río Magdalena:

“Pasado el río grande, que corre cerca de la ciudad de Cali y junto a la de Popayán, más abajo de la villa de Arma, hacia el norte, descubrimos un pueblo con el capitán Jorge Robledo, que se llama Mungia, desde donde atravesamos la cordillera o montaña de los Andes y descubrimos el valle de Aburra y sus llanos. En este pueblo de Mungia y en otro que ha por nombre Cenufata [sic] hallamos otras fuentes que nacían junto a unas sierras cerca de los ríos; y del agua de aquellas fuentes hacían tanta cantidad de sal que vimos las casas casi llenas, hechas muchas formas de sal, ni más ni menos que panes de azúcar. Y esta sal la llevaban por el valle de Aburra a las provincias que están al oriente, las cuales no han sido vistas ni descubiertas por los españoles hasta ahora. Y con esta sal son ricos en extremo estos indios” (Nota 13).

NOTAS:

Nota 1. Juan Bautista Sardela. “Relación del descubrimiento de las provincias de Antiochia por Jorge Robledo” [sin fecha, cerca de 1543], publicada en Repertorio Histórico, Revista de la Academia Antioqueña de Historia, Nº 3, octubre de 1921 (disponible en internet).

Nota 2. Sofía Botero Páez y Norberto Vélez Escobar. La búsqueda del valle de Arví. 2da. edición. Medellín, Corantioquia, 2000.

Nota 3. Los extractos de La Crónica del Perú que se incluyen a continuación son tomados de la edición publicada por el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, disponible en internet. También se puede bajar de internet la edición publicada por la Biblioteca Ayacucho de Venezuela bajo el título Crónica del Perú El señorío de los Incas. En impreso se consultó la edición de la Revista Jiménez de Quesada del Centro de Cultura Hispánica (Bogotá, 1971, con ilustrativo prólogo de Sergio Elías Ortiz). Si la obra completa de Cieza le ha valido entre los historiadores el título de “Príncipe de los cronistas”, La crónica del Perú en específico (“que trata de la demarcación de sus provincias: la descripción de ellas. Las fundaciones de las nuevas ciudades. Los ritos y costumbres de los indios. Y otras cosas extrañas dignas de ser sabidas”) es de gran calidad literaria y se lee con igual deleite y asombro que Cien Años de Soledad y con menos dificultad en la comprensión del castellano antiguo que El Quijote. En los colegios de Colombia sería de mayor provecho la lectura de Pedro Cieza que de Cervantes.

Nota 4. Al ser detenido en San Sebastián de Buenavista (golfo de Urabá), Robledo envía a Cieza a que le avise a Belalcázar de la situación. Este viaje lo hace Cieza por mar en la ruta Panamá-Buenaventura-Cali.

Nota 5. Pedro Cieza de León, La crónica del Perú, cap. IX.

Nota 6. Ídem, cap. X.

Nota 7. Ídem, cap. XI.

Nota 8, Ídem, cap. XII.

Nota 9. Ídem, cap. XIV.

Nota 10. Se trata del río Cauca, pero cobijado con el mismo nombre del río Magdalena, en el galimatías que armaron los primeros cronistas, fuente de información primaria de cartógrafos que dibujaban los mapas del Nuevo Mundo en la lejana Amsterdam. Fray Pedro Simón, que escribe en 1626, culpa del lío a Pedro Cieza de León: “Así nombrado [río Cauca], no sé por qué, pues aunque Cieza llama este río de Santa Marta, debió ser puesto sin más fundamento que porque son tan hermanos ya que el uno se decía de la Magdalena se nombrase al otro de Santa Marta. Este nombre se le caído del todo y se ha quedado el Cauca” (Fray Pedro Simón. Noticias historiales…, séptima noticia, cap. XLV, tomo IV, pág. 333). Se ha asumido que su nombre indígena era “río Bedrunco o Bredunco”, pero con tan poca convicción que incluso León de Greiff, que lo usó en varios poemas, se atribuyó alguna vez el origen de esta palabra, como de tantas otras (“Ese río no existe, porque ese río lo inventé yo”, le habría dicho en una conversación al escritor barranquillero Alfonso Fuenmayor. Citado por Luis Horacio López Domínguez. “El Cauca, un río ‘desenfrenadamente raudo’”, en: Boletín Cultural y Bibliográfico del Banco de la República, volumen XLVII, número 84, 2013 (http://publicaciones.banrepcultural.org/index.php/boletin_cultural/article/view/120/118). Lo que aparece en papeles de época, es que Bedrunco es el nombre de un puente sobre el río Cauca, abajo de Santafé de Antioquia (hoy puente de Pescadero, Ituango, próximo a desaparecer por la represa del mismo nombre). Sin embargo, es el mismo Cieza quien informa que el nombre “Cauca” es nombre nativo (“Por bajo de la ciudad de Antiocha, ciento y veinte leguas poco más o menos, está poblada la ciudad de Mopox, de la gobernación de Cartagena, donde llaman a este río Cauca; tiene de corrida desde donde nace hasta entrar en la mar de cuatrocientas leguas”, en: Crónica del Perú, cap. XXXI).

Hasta el reciente hallazgo de la relación del viaje de Juan Vadillo en 2012, no se conocían los nombres indígenas del río Cauca. Según Vadillo, el primero que lo recorrió entre Buriticá y Popayán en 1538: “llaman este río los indios Niyo, en otras partes le llaman Sitamira y en otras partes le llaman Coguya y en otras partes Orrura” (Gregorio Saldarriaga Escobar, “Transcripción de la relación del viaje de Joan de Vadillo entre San Sebastián de Urabá y Cali, 1539”, en: Boletín de Antropología, Medellín, Universidad de Antioquia, vol. 26, Nº 43, disponible en internet).

Lo que pasó con Santa Marta como nombre del río Cauca fue más o menos lo siguiente: En 1538 Juan Vadillo salió con su expedición de San Sebastián de Buenavista, borde oriental del golfo de Urabá, ubicado entre los únicos ríos conocidos hasta entonces en la costa norte del país: al poniente el río Atrato (río Darién) y al oriente el río Magdalena (río Santa Marta, llamado así cuando aún no se había fundado Cartagena, por verter sus aguas al mar cerca de aquella ciudad). En el camino se encontró Vadillo el 24 de junio, día de San Juan, en cercanías de Buriticá, con un gran caudal, preguntándose si sería el mismo río Santa Marta o un brazo de él. Por la misma época ya estaban en Popayán y Cali las tropas traídas del Perú por Sebastián de Belalcázar, quienes tenían la creencia que el río grande que por allí pasaba eran los nacimientos del río Santa Marta. En la navidad de 1538 confluyeron en Cali las tropas del norte y del sur. Pedro Cieza fue testigo presencial de las reuniones que sostuvieron Juan Vadillo, gobernador de Cartagena, y Lorenzo de Aldana, comandante de las tropas peruanas, donde, además de definirse el dominio político del occidente colombiano, se identificó el río Cauca como un río distinto del Magdalena y su principal afluente; pero para eterna confusión Cieza los siguió tratando como dos brazos de un mismo río, el río Santa Marta, a cuya descripción dedica el capítulo XXXI de la Crónica del Perú, titulado “Del río de Santa Marta y de las cosas que hay en sus riberas”.

Nota 11. Damos por sentado que todos los indios tenían flechas. Pero no. Sardela y ahora Cieza relatan que los indios del río Cauca no las fabricaban sino los del río Magdalena, que al parecer comerciaban con ellas.

Nota 12. Pedro Cieza de León, ob. cit. capítulo XVII. Negrita fuera del texto. Sardela escribe que el motivo de los indígenas Aburráes para ahorcarse fue el espanto que les produjo el aspecto de los españoles (las barbas), y párrafos antes el mismo cronista había escrito que en el pueblo de Murgia (Heliconia) llegó al campamento de Robledo un cacique con corona de plumas en la cabeza, cuero de nutria alrededor del cuello y pintado de rojo, quien para el cronista “parecía un monstruo”. Unos vieron monstruos, los otros espantos. Como para ilustrar las teorías de la otredad.

Nota 13. Ídem, capítulo XXXV.