|

|

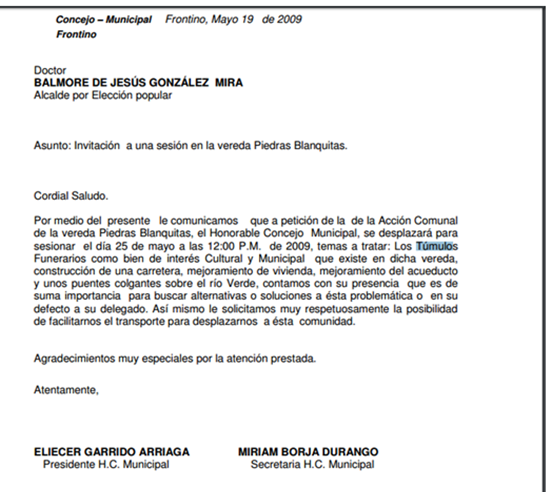

DEL CERRO NUTIBARA EN MEDELLÍN

A LA ZONA ARQUEOLÓGICA PROTEGIDA

DEL CORREGIMIENTO NUTIBARA EN FRONTINO

LAS NOTICIAS DE CIEZA DE LEÓN SOBRE EL VALLE DE NORE (FRONTINO), EL CACIQUE NUTIBARA Y LOS TÚMULOS FUNERARIOS QUE PARECEN CERROS

INDÍGENAS: MÁS DE 4 MIL AÑOS EN EL NOROCCIDENTE

- - - - - - - - -

DEL CERRO NUTIBARA EN MEDELLÍN A LA ZONA ARQUEOLÓGICA PROTEGIDA DELCORREGIMIENTO NUTIBARA EN FRONTINO

Muchos de los habitantes y visitantes de Medellín creen que el cacique Nutibara tuvo su asiento en esta ciudad; que Nutibara fue el cacique del Valle de Aburrá, y que por eso tantos lugares y negocios llevan su nombre: Cerro Nutibara, Plazuela Nutibara, Avenida Nutibara, Hotel Nutibara, Radio Nutibara, Arrendamientos Nutibara.

Obviamente no es así. Nutibara era el señor de la tierra del occidente antioqueño y el hecho que tantos sitios lleven su nombre se debe a un homenaje que le hizo la capital del departamento a dicho cacique en la primera mitad del siglo XX, a instancias de la Academia Antioqueña de Historia y de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. El consenso fue general, salvo en el acento que debiera llevar el nombre del cacique, como lo expresaba Antonio Gómez Campillo en 1538:

“Para honrar la memoria de ese gran cacique tenemos ya el ‘Cerro Nutibara’, donde se levantará un hermoso y significativo monumento, y se piensa además en la construcción de un espacioso y cómodo hotel, digno de la metrópoli antioqueña que llevará el nombre de ‘Hotel Nutibara’, y los curiosos en lingüística y en historia y aun los que no lo son, desean saber cuál es la verdadera pronunciación de ese vocablo. Desde luego nos inclinamos a la forma grave, Nutibara, que suena mucho mejor que la aguda, Nutibará, y vamos a dar algunas razones…” (Nota 1)

Pero resulta que lo obvio es una construcción cultural, como una casa, a la que si no se le hace mantenimiento periódico termina por caerse, dando lugar a una obviedad diferente. En este caso, como la historia del cacique Nutibara no se volvió a recordar, para lugareños y turistas lo obvio terminó siendo que ya que tantos lugares llevan su nombre, debió haber sido porque Nutibara fue el cacique del Valle de Aburrá.

Para evitar que esto suceda la cultura se inventó las conmemoraciones: mecanismo de reposición de la memoria colectiva para conservar presentes los hechos del pasado (incluso los infaustos), en una pretensión de verdad. Ya cada generación se encarga de ponerle el énfasis a uno u otro elemento.

Por ejemplo, cuando en 1972 el obispo e historiador Benjamín Pardo demostró de manera sólida que la Antioquia que fundó Jorge Robledo no quedaba donde hoy está Santafé de Antioquia sino en la vereda de Santa Águeda del municipio de Peque, su conclusión fue que dicho conocimiento debía servir para erigirle un monumento a Peque y otro a Robledo:

“De ello me ocuparé, Dios mediante, en próxima ocasión y así podré con plena convicción anunciar a todo el país, y especialmente a las entidades históricas de Colombia un dato de tanta importancia, que me llevará a erigir, con la ayuda de quienes se interesan por la cultura, un monumento a la memoria de nuestra primitiva ciudad y del aguerrido capitán español que la fundó para la gloria de su rey y para el honor de esta patria colombiana” (Nota 2).

Sobra decir que de Robledo se hicieron muchas estatuas, pero de la vereda Santa Águeda de Peque nadie se volvió a acordar.

Al abordar el mismo tema cuarenta años después, con nuevo bagaje historiográfico, bajo la égida del reconocimiento constitucional a la diversidad étnica y cultural de la nación, y con el activo social de la constitución de 22 resguardos indígenas en Antioquia, los énfasis son otros. Así se deja ver en el prólogo a la reedición del trabajo de monseñor Pardo, escrito por el rector de EAFIT, Juan Luis Mejía, quien advierte que una mirada actual al tema de los traslados de la ciudad de Antioquia no debe tener en cuenta la sola perspectiva de los fundadores sino también las vicisitudes sufridas por los indígenas con la invasión de sus territorios:

“En el recorrido de sus múltiples investigaciones, monseñor aborda temas como el sitio de fundación de la Ciudad de Antioquia en el valle de Ebéjico en 1541 y su posterior refundación en el valle de Nore en 1542; las vicisitudes acontecidas a los españoles por los constantes ataques de los nativos, o digámoslo de otro modo, las vicisitudes acontecidas a los nativos de parte de los españoles por su codicia al conquistar estas tierras. De esto se derivan las consecuentes reedificaciones de la ciudad y sus traslados” (Nota 3).

Por las anteriores razones los 475 años de la fundación de la ciudad y provincia de Antioquia generan una ocasión interesante para sacar de Medellín la memoria del cacique Nutibara y pasarla a su territorio de origen:

“La región gobernada por Nutibara estaba situada en el ángulo que la Sierra de Abibe de los conquistadores, la cadena montañosa que se extiende desde el alto de los Tres Monos en dirección este-oeste, forma con la Cordillera Occidental. Queda así delimitada su extensión hacia el norte y el este pero desconozco hasta dónde llegaba el reino de Nutibara en la región situada aguas debajo del río Sucio” (Nota 4).

De hecho, el trabajo de ir tras las huellas del cacique Nutibara, y en general de los pueblos que habitaron ancestralmente el occidente de Antioquia, con conceptos y herramientas actuales, que no son otros que los que proporciona la arqueología, se encuentra bastante adelantado.

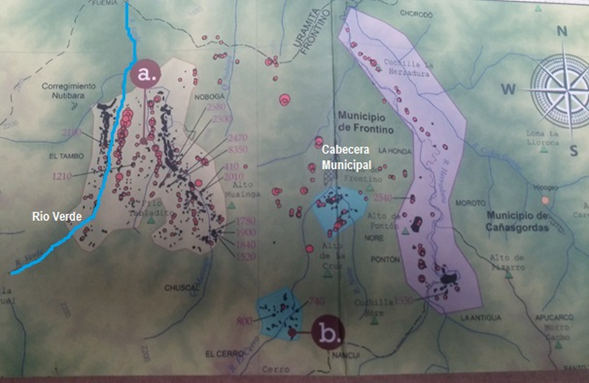

La investigación arqueológica del Occidente antioqueño

El Instituto de Estudios Regionales (INER) de la Universidad de Antioquia publicó en 2014 el libro Territorios y memorias arqueológicas de Urrao y Frontino, el cual recoge los resultados del proyecto de inventario del patrimonio arqueológico inmueble de los municipios de Urrao y Frontino, realizado durante el año 2013 en el marco de la Convocatoria de Iniciativas en Patrimonio Cultural, promovida por el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Antioquia (Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia), pero que recoge investigaciones que empezaron a realizarse a partir del año 2002, en desarrollo del estudio contratado por Empresas Públicas de Medellín para acompañar el plan de manejo ambiental del proyecto hidroeléctrico La Herradura, en límites de Abriaquí, Cañasgordas y Frontino.

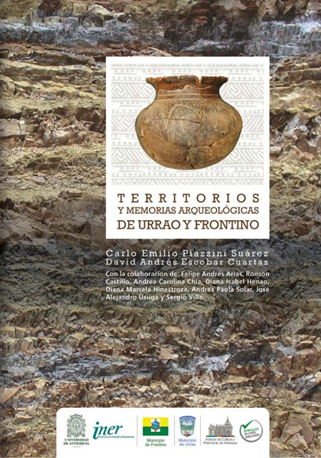

Hasta antes de esta investigación, para simplificar, sólo se tenían de los pueblos originarios, en terreno, las estatuas de los caciques en los municipios de Frontino y Urrao.

Fotos: Territorios y memorias arqueológicas de Urrao y Frontino

La reciente investigación arqueológica aporta el conocimiento sistemático del poblamiento del occidente de Antioquia desde hace 8.350 años, que, a criterio del suscrito, ignorante en la materia, deja tres tipos de elementos visibles:

- La ubicación en terreno y en cartografía de los principales centros poblados donde habitaban los indígenas antes que llegaran los españoles (Nota 5).

- La identificación y descripción científica de una gran parte de los “pirúes” o túmulos funerarios (tumbas), que forman pequeños cerros, visibles hoy en día en el paisaje de la región con la misma nitidez, aunque sin el oro, conque los encontraron los españoles en el siglo XVI (Nota 5).

- Un considerable acopio de piezas arqueológicas, debidamente clasificadas, que hoy reposa en la Ciudad Universitaria de la U. de A. en Medellín.

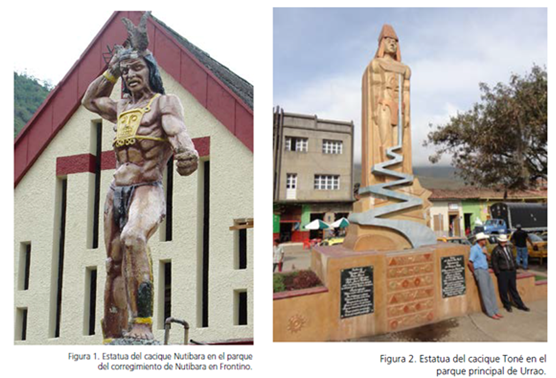

De los elementos dichos el más importante hallazgo que reporta la investigación de la Universidad de Antioquia es la ubicación de una gran concentración de pirúes o túmulos funerarios y de evidencias de asentamientos antiguos en el valle del río Verde, corregimiento de Nutibara, a una hora en carro del casco urbano de Frontino, muy cerca de donde comienzan los Resguardos Indígenas Embera Katío de la zona, que pone de presente la existencia de un gran centro poblado prehispánico en ese sitio.

Detalle del mapa “Territorios arqueológicos de Urrao y Frontino”, modificado para resaltar el río Verde y la cabecera municipal de Frontino.

En el mapa anterior se aprecia, a la derecha, el área de investigación de La Herradura (2002). A la izquierda, el área de investigación de Río Verde (2008). En esta última se observa la abundante presencia de túmulos (círculos rojos) y de asentamientos antiguos (manchas negras), con la indicación del año de antigüedad aproximado de cada uno, siendo el más reciente de 410 años y el más antiguo de 8.350.

Valle del río Verde en Frontino, área de asentamiento del Periodo 2

(entre 3.000 y 2.000 años de antigüedad)

Una zona arqueológica en riesgo. Necesidad de fomentar una cultura arqueológica y medidas de protección similares a las del movimiento y la legislación ambientales

Tomado de: www.frontino-antioquia.gov.co

“Para los municipios de Urrao y Frontino es clave el conocimiento de su historia a partir de investigaciones científicas que permiten conocer de primera mano cuales son los sitios que se debe salvaguardar por sus contenidos arqueológicos y que evidencien sus características culturales y temporales, contribuyendo a la construcción de un marco interpretativo para las antiguas ocupaciones humanas del Occidente del Departamento”

Juan Carlos Sánchez Restrepo

Director del Instituto de Cultura y Patrimonio

de Antioquia

“Es oportuno anotar que las evidencias arqueológicas recuperadas de las excavaciones en estos territorios reposan en la Universidad de Antioquia, donde está disponibles para el conocimiento de los interesados. Pero es necesario adelantar gestiones para que estas sean conservadas en museos creados en los respectivos municipios de origen”

Horacio Quirós Toro

Gestor cultural, Municipio de Frontino

El libro Territorios y memorias arqueológicas de Urrao y Frontino concluye con una evaluación del estado de estas zonas arqueológicas, después de catorce años de investigación, en la cual del director de la misma, Carlo Emilio Piazzini, llama la atención sobre el inmenso patrimonio cultural que poseen los antioqueños y los colombianos en general en Frontino y Urrao, pese a casi cinco siglos de saqueo por los españoles primero, y luego por los guaqueros y aún por instituciones etnológicas nacionales y extranjeras, que han dejado muchas cicatrices en el patrimonio común, por lo que sugiere fomentar una cultura arqueológica y adoptar medidas de protección similares a las que con buenos resultados se ha implementado en las últimas décadas en el campo ambiental y en la preservación de los sitios sagrados de las comunidades indígenas:

“Las investigaciones arqueológicas efectuadas hasta ahora en Urrao y Frontino, han permitido documentar una gran cantidad de sitios arqueológicos correspondientes a asentamientos que se remontan a unos ocho mil años de antigüedad. En estos estudios se observa que una gran cantidad de sitios presentan huellas de haber sido cateados o excavados en búsqueda de tesoros. Entonces, lo que se tiene en esta región no solo es un repertorio inmenso de evidencias arqueológicas que pueden ser valoradas como patrimonio o herencia cultural, sino también, de manera paradójica, una gran cantidad de cicatrices que son testimonio de los afanes de aquellos que, en diferentes épocas, han querido hallar una riqueza inusitada. Las troneras y aún excavaciones recientes que deforman los túmulos funerarios y los antiguos aterrazamientos de vivienda indígena, atestiguan el saqueo efectuado desde hace cuatro o cinco siglos por los españoles en busca del Dabaibe, los cateos y explotaciones efectuadas luego por los mineros y guaqueros, así como el chapuceo improvisado de aquellos que ocasionalmente y en cualquier época han querido hacerse a una riqueza fácil. La guaquería es hoy una práctica declarada ilegal por las leyes colombianas, al igual que la compra o venta de piezas arqueológicas y su exportación. En estas leyes se considera que todos los bienes arqueológicos, independientemente de su monumentalidad y material, hacen parte del patrimonio cultural de la Nación; que su valor no es económico sino histórico, cultural y científico, y que es mediante investigaciones arqueológicas y acciones de conservación, que se debe dar tratamiento a dichos bienes. Esta lógica descansa también en consideraciones acerca de los bienes arqueológicos como recursos culturales no renovables, que son muy delicados y vulnerables.

“Por lo tanto se prohíben las actividades de excavación, extracción, manipulación y venta de piezas que conforman la práctica de la guaquería y se exige a los proyectos de explotación de minerales u obras de infraestructura, que realicen estudios de arqueología preventiva. Es decir, que identifiquen si en el lugar hay vestigios arqueológicos, con la finalidad de recuperarlos total o parcialmente antes de que puedan ser destruidos, y los analicen e interpreten para conocer y divulgar su valor científico, cultural e histórico.

“Pero la guaquería y la comercialización de piezas arqueológicas, en tanto constituyen prácticas enraizadas en las tradiciones locales y son fuentes de beneficio económico, no han desaparecido. En ciertos casos estas prácticas resultan fortalecidas por dinámicas del mundo contemporáneo, como son el mercado internacional de arte y algunas formas de turismo que resultan irrespetuosas frente al patrimonio cultural. Igualmente, son muchas todavía las obras de infraestructura y explotaciones mineras que no cumplen con la realización de estudios de arqueología preventiva. En este sentido, no es posible esperar que la sola aplicación de la ley logre controlarlas, sino que es necesario que, tal y como ha venido sucediendo para alcanzar los propósitos de conservación ambiental, el tratamiento de los bienes arqueológicos parta de la plena convicción de que es necesario transitar hacia otras maneras de apreciar los bienes culturales (…)

Esto no se logra de la noche a la mañana; es un objetivo a alcanzar mediante un proceso continuado de transformación de las formas de hacer investigación y de establecimiento de convergencias con los procesos educativos, culturales y de gestión territorial a escala local y regional.

Es de considerar que en las investigaciones de las que se deriva la información presentada en esta publicación, hemos venido avanzando en esa dirección. En consonancia, se espera que las autoridades de Urrao y Frontino incorporen adecuadamente medidas de gestión del patrimonio arqueológico en sus esquemas de gestión territorial y que apoyen procesos tendientes a la declaratoria de áreas arqueológicas protegidas, figura legal que se asemeja a la de sitios sagrados que las comunidades Embera vienen impulsando en el occidente de Antioquia y el Chocó” (Nota 6).

Luis Javier Caicedo

Editor de www.albicentenario.com

NOTAS:

Nota 1. Antonio Gómez Campillo. “Nutibara o Nutibará”, en: Repertorio Histórico, órgano de la Academia Antioqueña de Historia, Medellín, volumen 14-15, número 142, 1938, disponible en internet. Y Gustavo White U. agrega: “Hotel que hará de Medellín la ciudad moderna del turismo y que será un ejemplo para la demolición de tanto edificio colonial cuya reconstrucción ayudará a la modernización de la ciudad”. El citado número del Repertorio Histórico recoge el debate periodístico y académico que se dio en la ciudad alrededor del acento que debiera llevar el nombre del cacique, lo que no fue un asunto trivial sino el posicionamiento de la sociedad antioqueña modernizante respecto del pasado indígena, de los nativos que seguían poblando el occidente del departamento y de sus lenguas propias. Para la época fray Pablo del Santísimo Sacramento acababa de publicar su estudio de gramática Katía (1936), en la cual constató que la lengua Katía carecía de acento prosódico, como el Euskera de los vascos. En el debate intervinieron el citado Gómez Campillo, Obdulio Palacio, Félix Mejía Arango, Gustavo White Uribe, José Solís Moncada y Ramón A. Elejalde, y finalmente fue liquidado por la Academia Antioqueña de Historia, con base en estudios de Agapito Betancur, mediante la siguiente declaración: “La voz indígena ‘Nutibara’, que corresponde al nombre del cacique occidental, hijo de Anumaibe, que trató de oponerse a los conquistadores Juan Vadillo y Francisco César, debe pronunciarse con acento grave”.

Nota 2. Benjamín Pardo Londoño. La Ciudad de Antioquia y la Villa de Santa Fe: orígenes del pueblo antioqueño [1972]. Medellín, Fondo Editorial de la Universidad EAFIT, 2010. Colección Bicentenario de Antioquia. Disponible en internet, pag. 31.

Nota 3. Ídem, pág. 7.

Nota 4. Hermann Trimborn. Señorío y barbarie en el Valle del Cauca. Estudio sobre la antigua civilización Quimbaya y grupos afines del oeste de Colombia [ca. 1940]. Cali, Universidad del Valle, 2005.

Nota 5. “Antiguamente había gran poblado en estos valles, según nos lo dan a entender sus edificios y sepulturas que tiene muchas y muy de ver, por ser tan grandes, que parecen pequeños cerros (…) Cuando se mueren los principales señores de estos valles, llóranlos muchos días arreo y tresquílanse sus mujeres, y mátanse las más queridas, y hacen una sepultura tan grande como un pequeño cerro, la puerta de ella hacia el nacimiento del sol. Dentro de aquella tan gran sepultura hacen una bóveda mayor de lo que era menester muy enlosada y allí meten al difunto lleno de mantas, y con él oro y armas que tenía sin lo cual después que con su vino hecho de maíz o de otras raíces han embeodado [embriagado] a las más hermosas de sus mujeres, y algunos muchachos sirvientes, los metían vivos en aquella bóveda, y allí los dejaban, para que el señor abajase más acompañado a los infiernos” (Pedro Cieza de León. Crónica del Perú. El señorío de los Incas. Capítulo XII [1552]. Caracas, Biblioteca Ayacucho, 2005). Esta forma de enterramiento de los Katíos de Antioquia, que privilegia la visibilidad de la tumba, contrasta con la costumbre de los indígenas del Viejo Caldas (Quimbayas, Armas), que construían las tumbas de sus señores en grandes bóvedas subterráneas e incluso tapaban la entrada con rastrojo para que nadie supiera de su ubicación.

Nota 6. Carlo Emilio Piazzini Suárez y David Andrés Escobar Cuartas. Territorios y memorias arqueológicas de Urrao y Frontino. Medellín, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia/ Universidad de Antioquia- Instituto de Estudios Regionales (INER), 2014, págs. 27 y 28, subrayas fuera del original. También corresponden a esta obra las citas de Juan Carlos Sánchez Restrepo y Horacio Quirós Toro.

LAS NOTICIAS DE CIEZA DE LEÓN SOBRE EL VALLE DE NORE (FRONTINO), EL CACIQUE NUTIBARA Y LOS TÚMULOS FUNERARIOS QUE PARECEN CERROS

CAPÍTULO XI

Del cacique Nutibara y de su señorío,

y de otros caciques sujetos a la ciudad de Antiocha

CUANDO en este valle entramos con el licenciado Juan de Vadillo, estaba

poblado de muchas casas muy grandes de madera, la cobertura de una paja

larga. Todos los campos llenos de toda manera de comida de la que ellos

usan. De lo superior de las sierras nacen muchos ríos y muy hermosos, sus

riberas estaban llenas de frutas de muchas maneras, y de unas palmas delgadas

muy largas espinosas, en lo alto de ellas crían un racimo de una fruta

que llamamos pixibaes, muy grande y de mucho provecho, porque hacen

pan y vino con ella, y si cortan la palma sacan de dentro un palmito de buen

tamaño sabroso y dulce. Había muchos árboles que llamamos aguacates y

muchas guabas, y guayabas, muy olorosas piñas. De esta provincia era señor

o rey uno llamado Nutibara hijo de Anunaybe. Tenía un hermano que

se decía Quinuchu, era en aquel tiempo su lugarteniente en los indios montañeses

que vivían en las sierras de Abibe (que ya pasamos) y en otras partes.

El cual proveía siempre a este señor de muchos puercos, pescado, aves

y otras cosas que en aquellas tierras se crían, y le daban en tributos mantos

y joyas de oro. Cuando iba a la guerra, le acompañaba mucha gente con sus

armas. Las veces que salía por estos valles, caminaba en unas andas engastonadas

en oro, y en hombros de los más principales. Tenía muchas mujeres.

Junto a la puerta de su aposento, y lo mismo en todas las casas de sus

capitanes, tenían puestas muchas cabezas de sus enemigos, que ya habían

comido, las cuales tenían allí como en señal de triunfo (…)

CAPÍTULO XII

De las costumbres de estos indios y de las armas que usan,

y de las ceremonias que tienen, y quién fue el fundador

de la ciudad de Antiocha

LA GENTE de estos valles es valiente para entre ellos, y así cuentan, que

eran muy temidos de los comarcanos. Los hombres andan desnudos y descalzos,

y no traen sino unos maures angostos con que se cubren las partes

vergonzosas asidos con un cordel que traen atado a la cintura. Précianse de

tener los cabellos muy largos. Las armas con que pelean son dardos, y lanzas

largas de la palma negra que arriba dice, tiraderas, hondas y unos bastones

largos, como espadas de a dos manos, a quien llaman macanas. Las

mujeres andan vestidas de la cintura abajo con mantas de algodón muy pintadas

y galanas. Los señores cuando se casan, hacen una manera de sacrificio

a su dios, y juntándose en una casa grande, donde ya están las mujeres

más hermosas, toman por mujer la que quieren, y el hijo de ésta es el heredero,

y si no tiene el señor hijo hereda el hijo de su hermana. Confinan estas

gentes con una provincia que está junto a ella, que se llama Tatabe

[cacique de Buriticá, según vadillo] de muy gran población de indios muy ricos y guerreros. Sus costumbres conforman con estos sus comarcanos.

Tienen armadas sus casas sobre árboles

muy crecidos, hechas de muchos horcones altos y muy gruesos, y tiene cada

una más de doscientos de ellos, la varazón de no menos grandeza, la cobija

que tienen estas tan grandes casas hojas de palmas. En cada una de ellas

viven muchos moradores con sus mujeres e hijos. Entiéndese estas naciones

hasta la mar del Sur la vía del poniente. Por el Oriente confinan con el

gran río del Darién. Todas estas comarcas son montañas muy bravas y muy

temerosas. Cerca de aquí dicen que está aquella grandeza y riqueza de Dabaybe, tan mentada en la tierra firme.

Por otra parte de este valle donde es

señor Nutibara tiene por vecinos otros indios, que están poblados en unos

valles que se llaman de Nore, muy fértiles y abundantes. En uno de ellos

está ahora asentada la ciudad de Antiocha. Antiguamente había gran poblado

en estos valles, según nos lo dan a entender sus edificios y sepulturas

que tiene muchas y muy de ver, por ser tan grandes, que parecen pequeños

cerros. Estos aunque son de la misma lengua y traje de los del Guaca, siempre

tuvieron grandes pendencias y guerras, en tanta manera que unos y

otros vinieron en gran disminución, porque todos los que se tomaban en la

guerra se comían, y ponían las cabezas a las puertas de sus casas. Andan

desnudos estos como los demás, y los señores y principales algunas veces

se cubren con una gran manta pintada de algodón. Las mujeres andan cubiertas

con otras pequeñas mantas de lo mismo.

Quiero antes que pase adelante, decir aquí una cosa bien extraña y de

grande admiración. La segunda vez que volvimos por aquellos valles, cuando

la ciudad de Antiocha fue poblada en las sierras que están por encima

de ellos, oí decir, que los señores o caciques de estos valles de Nore buscaban

de las tierras de sus enemigos todas las mujeres que podían, las cuales

traídas a sus casas, usaban con ellas como con las suyas propias, y si empreñan

de ellos, los hijos que nacían los criaban como mucho regalo, hasta

que tenían doce o trece años, y de esta edad estando bien gordos, los comían

con gran sabor, sin mirar que eran su sustancia y carne propia, y de

esta manera tenían mujeres para solamente engendrar hijos en ellas, para

después comer, pecado mayor que todos los que ellos hacen. Y háceme temer

por cierto lo que digo, ver lo que pasa uno de estos principales con el

licenciado Juan de Vadillo, que en este año está en España, y si le preguntan

lo que yo escribo dirá ser verdad, y es, que la primera vez que entraron

cristianos españoles en estos valles que fuimos yo y mis compañeros, vino

de paz un señorete que había por nombre Nabonuco, y traían consigo tres

mujeres, y viniendo la noche, las dos de ellas se echaron a la larga encima de

un tapete o estera, y la otra atravesada para servir de almohada, y el indio se

echó encima de los cuerpos de ellas muy tendido, y tomó de la mano otra

mujer hermosa que quedaba atrás con otra gente suya que luego vino. Y

como el licenciado Juan de Vadillo lo viese de aquella suerte, preguntóle

que para qué había traído mujer que tenía de la mano, y mirándole al rostro

el indio, respondió mansamente, que para comerla, y que si él no hubiera

venido lo hubiera ya hecho. Vadillo oído esto, mostrando espantarse

le dijo, ¿pues cómo siendo tu mujer la has de comer? El cacique alzando la

voz tornó a responder diciendo, mira, mira, y aun al hijo que pariere tengo

también de comer.

Esto que he dicho pasó en el valle de Nore, y en el de

Guaca, que es el que dije quedar atrás. Oí decir a este licenciado Vadillo

algunas veces, cómo supo por dicho de algunos indios viejos por las lenguas

que traíamos, que cuando los naturales de él iban a la guerra, a los indios

que prendían en ella hacían sus esclavos, a los cuales casaban con sus

parientas y vecinas, y los hijos que habían en ellas aquellos esclavos los comían,

y que después que los mismos esclavos eran muy viejos, y sin potencia

para engendrar, los comían también a ellos. Y a la verdad como estos

indios no tenían fe, ni conocían al demonio que tales pecados les hacía hacer,

cuan malo y perverso era, no me espanto de ello, porque hacer esto,

más lo tenían ellos por valentía, que por pecado. Con estas muertes de tanta

gente, hallábamos nosotros cuando descubrimos aquellas regiones, tanta

cantidad de cabezas de indios a las puertas de las casas de los principales,

que parecía que en cada una de ellas había habido carnicería de

hombres. Cuando se mueren los principales señores de estos valles, llóranlos

muchos días arreo y tresquílanse sus mujeres, y mátanse las más queridas,

y hacen una sepultura tan grande como un pequeño cerro, la puerta de

ella hacia el nacimiento del sol. Dentro de aquella tan gran sepultura hacen

una bóveda mayor de lo que era menester muy enlosada y allí meten al difunto

lleno de mantas, y con él oro y armas que tenía sin lo cual después

que con su vino hecho de maíz o de otras raíces han embeodado [embriagado]

a las más hermosas de sus mujeres, y algunos muchachos sirvientes,

los metían vivos en aquella bóveda, y allí los dejaban, para que el señor

abajase más acompañado a los infiernos.

Esta ciudad de Antiocha está fundada

y asentada en un valle de estos que digo, el cual está entre los famosos

y nombrados y muy riquísimos ríos del Darién y de Santa Marta, porque

estos valles están en medio de ambas cordilleras.

El asiento de la ciudad es muy bueno y de grandes llanos junto a un

pequeño río. Está la ciudad más allegada al Norte que ninguna de las del

reino de Perú. Corren junto a ella otros ríos muchos y muy buenos, que

nacen de las cordilleras que están a los lados y muchas fuentes manantiales

de muy clara y sabrosa agua, los ríos todos los más llevan oro en gran cantidad,

y muy fino, y están pobladas sus riberas de muchas maneras. A toda

parte cercada de grandes provincias de indios muy ricos de oro, porque

todos lo cogen en sus propios pueblos. Usan de romanas pequeñas, y de

pesos para pesar el oro.

Son todos grandes carniceros de comer carne humana.

En tomándose unos a otros, no se perdonan. Un día vi yo en Antiocha,

cuando la poblamos, en unas sierras donde el capitán Jorge Robledo

la fundó (que después por mandado del capitán Juan Cabrera se pasó donde

ahora está) que estando en un maizal, vi junto a mí cuatro indios, y arremetieron

a un indio que entonces llegó allí, y con las macanas le mataron, y

a las voces que yo di lo dejaron, llevándole las piernas, sin lo cual estando

aun el pobre indio vivo, le bebían la sangre y le comían a bocados sus entrañas.

No tienen flechas, ni usan más armas de las que he dicho arriba. Casa

de adoración o templo no se les ha visto, más de aquélla que en el Guaca

quemaron. Hablan todos en general con el demonio, y en cada pueblo hay

dos o tres indios antiguos y diestros en maldades que hablan con él, y estos

dan las repuestas, y denuncian lo que el demonio les dice que han de ser. La

inmortalidad del ánima no la alcanzan enteramente. El agua, y todo lo que

la tierra produce lo echan a naturaleza, aunque bien alcanzan que hay hacedor,

mas su creencia es falsa, como diré adelante.

Esta ciudad de Antiocha pobló y fundó el capitán Jorge Robledo en

nombre de su Majestad el emperador don Carlos rey de España y de estas

Indias nuestro señor, y con poder del adelantado don Sebastián de Belalcázar

su gobernador y capitán general de la provincia de Popayán, año del

nacimiento de nuestro señor de mil e quinientos y cuarenta y un años. Esta

ciudad está en siete grados de la equinoccial a la parte del norte.

Un artículo de prensa a mitad de camino de la investigación arqueológica en Frontino:

INDÍGENAS: MÁS DE 4 MIL AÑOS EN EL NOROCCIDENTE

Autor: John Harold Sánchez

El Mundo, 9 de Septiembre de 2007

Tomado de: http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=63727

Arqueología de Frontino: espacio, tiempo y sociedad en esta zona de Antioquia durante la época precolombina y colonial

Los estudios del grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia se han centrado en 60 kilómetros de la cuenca de los ríos Verde y Musinga, pero estos indígenas habitaban una zona más vasta que incluye los municipios de Abriaquí, Cañasgordas y Frontino.

Los estudios iniciales comenzaron en 2002, como parte del componente ambiental del proyecto hidroeléctrico La Herradura, para evitar impactos negativos en el patrimonio arqueológico de la nación. Posteriormente la Gobernación y otras instituciones han seguido apoyando el proyecto.

CARLO EMILIO PIAZZINI. Arqueólogo director del estudio.

Los indígenas que han habitado desde hace más de 4 mil años una vasta zona del territorio que hoy ocupan Frontino y otros municipios del Noroccidente de Antioquia se han distinguido en sus distintas etapas como grandes arquitectos de la tierra, orfebres y por una vocación minera y agrícola que aún es tradicional en esta zona del departamento. Al menos así lo demuestran los hallazgos arqueológicos logrados a partir de 2002, en desarrollo del estudio contratado por Empresas Públicas de Medellín para acompañar el plan de manejo ambiental del proyecto hidroeléctrico La Herradura, en límites de Abriaquí, Cañasgordas y Frontino.

Ahí se generaron las condiciones para el diseño y puesta en marcha de una investigación arqueológica de mayor envergadura, con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República, la Alcaldía de Frontino y el Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia, unidad académica que realiza los estudios.

Carlo Emilio Piazzini, quien dirige el grupo de investigadores, dijo que en este proceso ha sido fundamental el interés del doctor Guillermo Gaviria Echeverri, conocedor de la geografía y la historia de la región.

Según el profesional, en el primer estudio con EPM descubrieron asentamientos de hasta 3 mil años de antigüedad, pero luego con la Gobernación han constatado dataciones de hasta el año 2.341 antes de Cristo.

Su compleja escritura ha hecho imposible conocer los nombres de los indígenas más antiguos, pero se ha identificado que a la llegada de los españoles había dos provincias: La Guaca, del Cacique Nutibara, y la Nore, del Cacique Nabonuco.

El estudio

Piazzini explica que el proyecto propone comprender, con base en un estudio de carácter arqueológico, la manera en que las espacialidades sociales, basadas en la apropiación de recursos, la construcción de territorialidades, el establecimiento de redes de interacción, el control político de los espacios y los sentidos de pertenencia hicieron parte de procesos históricos de cambio social en el Noroccidente de Antioquia durante el periodo precolombino y colonial.

En febrero de 2007, tras doce meses de estudio, incluyendo cuatro de trabajo de campo, finalizó la primera fase. Los resultados preliminares constituyeron un cuerpo básico de información geográfica y cronológica para responder a preguntas sobre patrones y jerarquías de asentamiento y dinámicas de cambio demográfico.

Se realizó una prospección sistemática e intensiva en 60 kms2 entre las cuencas de los ríos Verde y Musinga, de Frontino, registrando evidencias de 566 sitios arqueológicos. Estas evidencias arqueológicas se componen de túmulos funerarios, aterrazamientos artificiales, terraplenes y muros, así como restos de cerámica, líticos, vidrio, loza, metal y fragmentos óseos. De forma paralela, se realizaron seis excavaciones que permitieron obtener dataciones de radiocarbono, registros de secuencias estratigráficas y cambios en la producción de la alfarería, conjunto de datos que han sido la base para el establecimiento de una secuencia cronológica y la identificación de un primer esquema de dinámicas de cambio socioespacial ocurridas durante 4.000 años de historia.

Entre los resultados preliminares se destaca la ocurrencia de transformaciones en la densidad, los patrones de asentamiento y las pautas funerarias, lo que implica dinámicas de cambio social en la historia precolombina y colonial.

Para el periodo más temprano (aproximadamente entre 2341 Antes de Cristo –AC y 51 Después de Cristo –DC), se registró una alta densidad de asentamientos indígenas ubicados en zonas de potencial agrícola y minero. Se comenzaron a edificar túmulos funerarios, algunos de los cuales llegaron a hacer parte de espacios más amplios y complejos, compuestos por aterrazamientos y terraplenes alejados de los sitios de vivienda, lugares que parecen corresponder a plazas ceremoniales.

Para el periodo Medio (aproximadamente entre 29 y 884 DC), se registró un drástico descenso de los índices demográficos, acompañado de una tendencia muy marcada hacia la ocupación de áreas proclives a la explotación de recursos auríferos, en detrimento de las áreas con mejores suelos para el cultivo. También se incorporaron nuevas formas de enterramiento compuestas por pozos para tal efecto sin montículo, localizados cerca a las viviendas, aún cuando los cementerios de túmulos funerarios tuvieron una continuidad milenaria que se proyecta hasta el siglo XVI de la era cristiana.

Durante el periodo Tardío (aproximadamente entre 1185 y 1540 DC), se opera una recuperación demográfica, existiendo continuidad en la ocupación de áreas con potencial minero, aunque se volvieron a ocupar algunas zonas con suelos aptos para la agricultura. En este periodo se dieron procesos socioculturales que desembocaron en el estado de cosas descrito por los cronistas españoles en la primera mitad del siglo XVI, cuando la población indígena de las provincias de Guaca y Nore enfrentó las primeras expediciones españolas, sufriendo una profunda desarticulación política, económica y cultural.

Finalmente, durante el periodo Reciente o Colonial (aproximadamente entre 1540 y 1800 DC), se observa un patrón de asentamiento ligado a la ocupación de las áreas con mayor potencial agrícola y un índice demográfico ligeramente inferior al registrado para el periodo precolombino Tardío. Se trata de evidencias del proceso de poblamiento de comunidades indígenas Chocóes o Citaráes que durante el periodo Colonial llegaron a la región huyendo de la presión de los españoles en el medio Atrato. Adaptándose a condiciones ambientales de vertiente y alta montaña, comunidades que sentaron las bases del proceso de etnogénesis de las comunidades Embera-Catío que tienen hoy sus territorios en Frontino.